ストレスが原因かも?!

皆様お元気にされてますでしょうか?歯科医師の吉田健人です!

ようやくコロナウイルス感染の流行も落ち着いてホッとされている方も多いのではないでしょうか。平穏な日々が続くのを願っています。

コロナ禍の最中はストレスフルな毎日を過ごしていた方も多いのではないでしょうか?今回はストレスとお口の周りの関係についてお話しさせて頂きます!少しばかりお付き合いお願いします。

口周りの神経は敏感

皆さんは食事する時に異物が入っていた経験はありませんか?髪の毛、砂などが入っていたとき、そんな時は食べているとすぐにわかりますよね?

このように口周りの感覚はかなり小さなものでも識別できるように鋭敏になっています。

生理学の教科書によく載っている内容で【二点弁別閾(べんべついき)】というのがあります。ピンセットのようなもので二点を同時に触っていく実験で、少しずつ二点の距離を縮めて行くと、いずれは一点になります。

この実験では二点を触っていることが認識できる距離の最小を測ります。距離が小さければ小さい程感覚が鋭敏にできているということを示しています。

Weber.E.Hという科学者は体の様々な部分で二点弁別閾を測ったところ、以下のようなデータを得られました。

指先:3-4mm

上口唇:6-7mm

前腕:37-39mm

背:40mm

※引用文献:

Intensive and Extensive Aspects of Tactile Sensitivity as a Function of Body Part, Sex and Laterality

WEINSTEIN S the First Int’ l symp. on the Skin Senses, 1968 1968

指先や口唇では鋭敏であることがわかります。

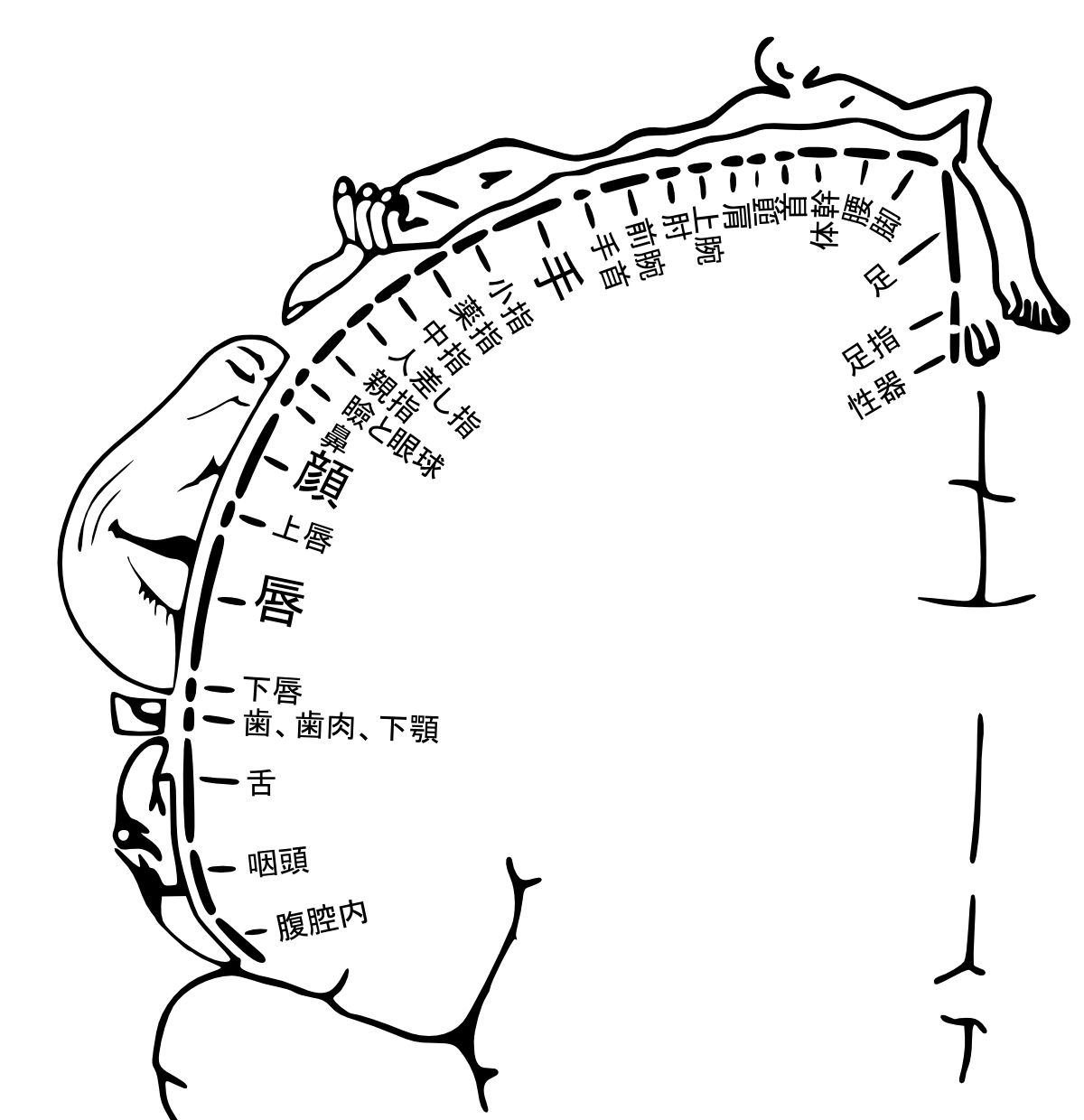

この内容を裏付けているのが、脳外科医ペンフィールドが作ったホムンクルスの地図というのがあります。体には様々な感覚がありますが、大脳皮質のどこで受け取っているかを示した地図になります。

https://bsd.neuroinf.jp/wiki/ワイルダー・グレイヴス・ペンフィールド

この地図を見ると指、顔、唇などは実際の大きさと比べて大脳皮質上では大きく面積を占有しており、この内容からも顔面や口周りは鋭敏に感覚がわかるように作られていることがわかります。

なぜでしょうか?

進化の過程において手ができる前、生物は口を使って様々なものに触れてきました。口の感覚を鋭敏にすることで異物を吐き出したり、体内に取り入れたりするのを防いでいたのではないかと考えられています。

外のからの攻撃を受けやすい入口

先程、お口周りの神経は敏感にできていることをご説明しました。ではどうストレスと関係があるんでしょうか?

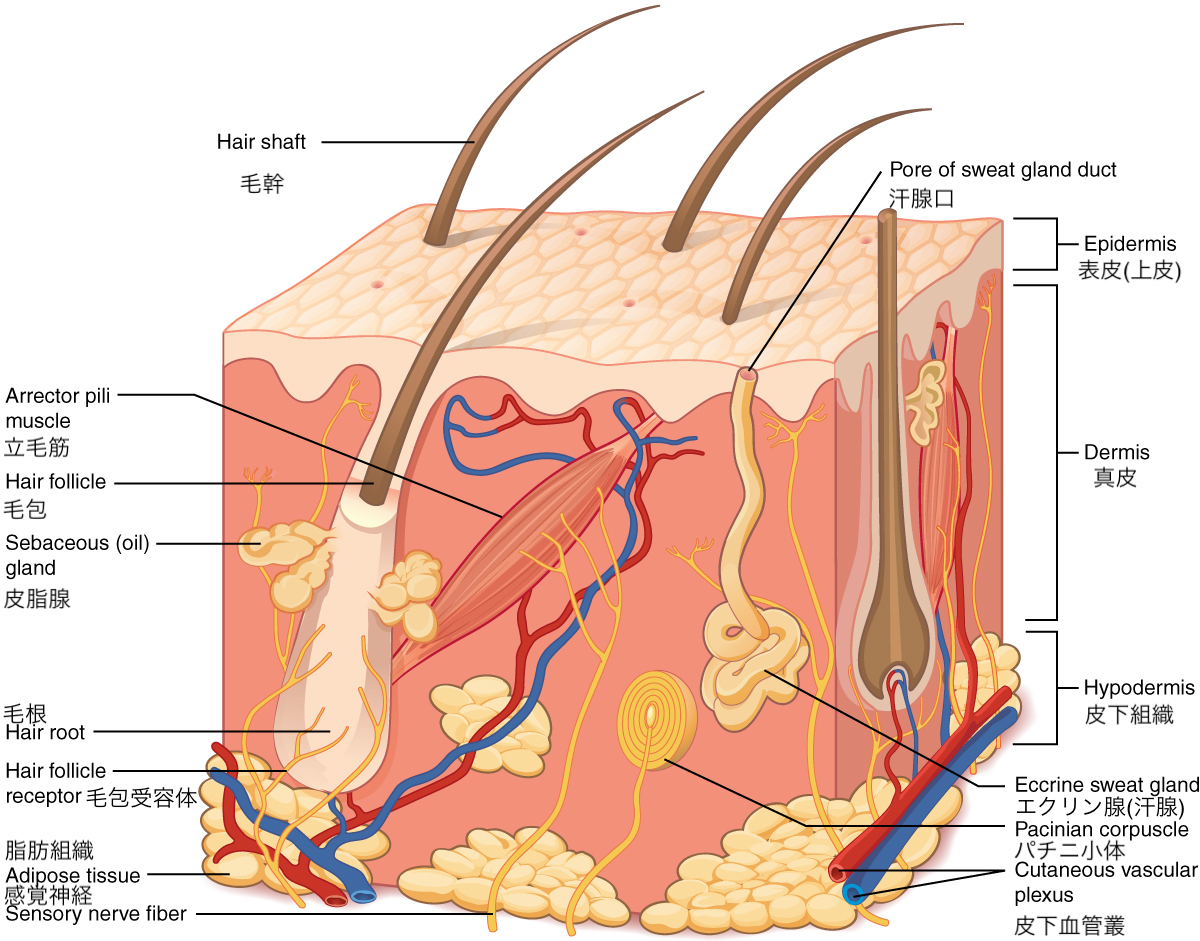

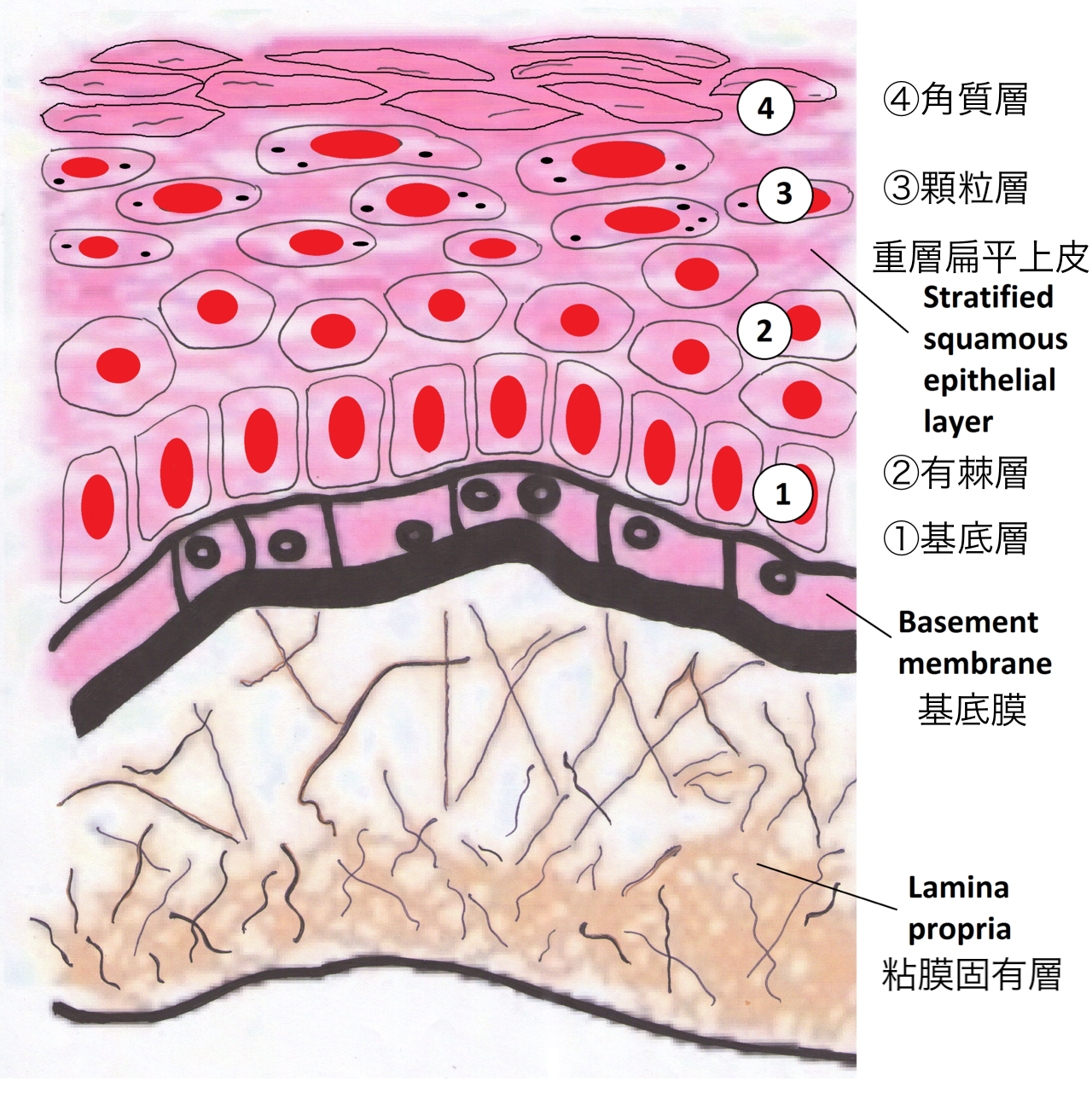

お口の中は粘膜で覆われているのですが、これは皮膚と比べるとバリアが弱いことが知られています。

皮膚と口腔粘膜は構造自体はあまり変わらないのですが、口腔粘膜では一番上にある上皮層が特に角質層が薄く、部位によってはないところもあります。

では角質層はどんな役割をしているのでしょうか?

角質層はバリアの働きをしていると考えられています。紫外線、化学物質、放射線など様々な外的刺激に晒されているので、角質層が厚く積み重なることで刺激を防いでいます。

一方で粘膜は角質層を薄くすることで刺激に弱くなっており、刺激に弱い代わりに様々なものを吸収しやすくなっています。

例えば、お薬の投与方法に舌下投与という方法があります。粘膜だと速やかに吸収されて粘膜下にある豊富な血管に無駄なく吸収することができます。お口の粘膜が赤く見えるのは層が薄く血管がたくさん見えている証なんですね。

皮膚:(角質層が強固にできることで)外からの刺激や微生物の侵入から守るバリア

粘膜:①(角質層が薄いことで)様々なものを吸収できる

②外的刺激に弱い

お口は外から様々な刺激などのストレスを受けやすく、それを神経が敏感に検出してしまう。

このような仕組みで様々な不快症状が出てくると思われます。

具体的には…こんなことが起こります!

ではどんなことが起こるのか見ていきましょう!

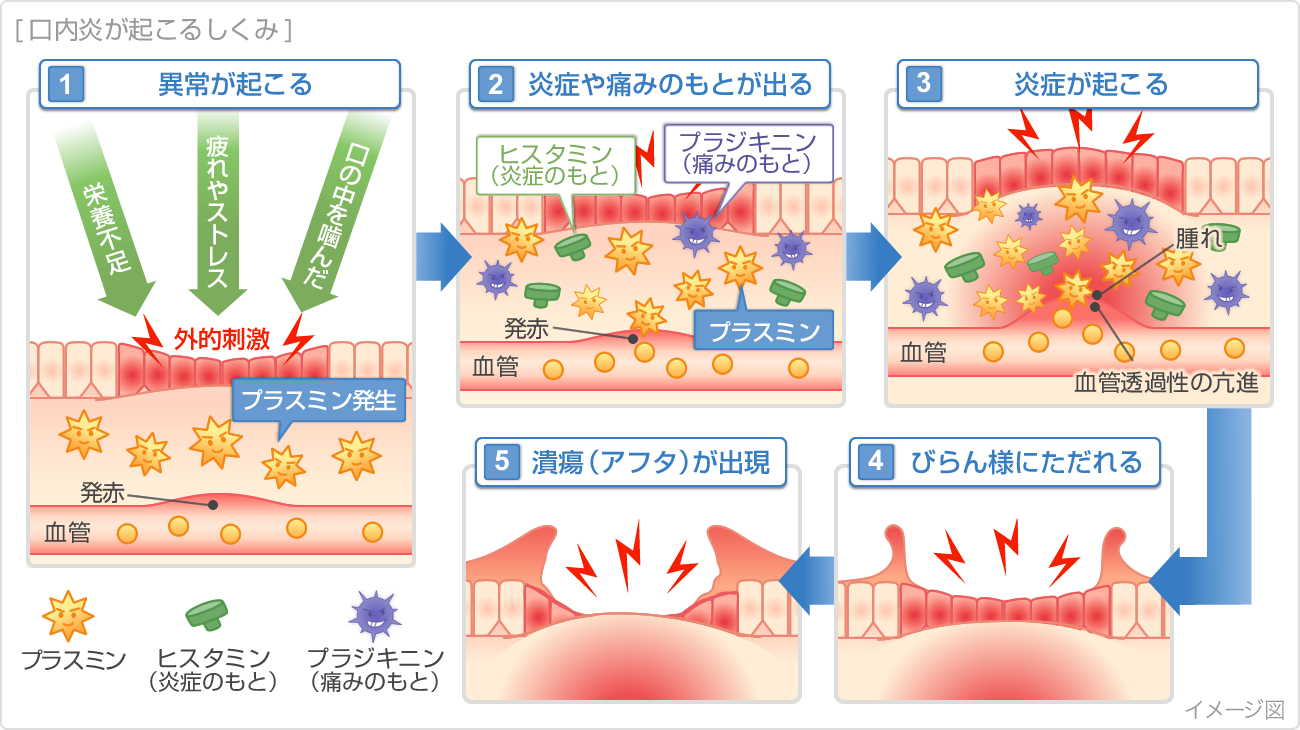

口内炎

【特徴】粘膜の一部分に小さな潰瘍やびらんができることで痛んだり、浸みたりします。

【原因】(ストレス、物理的、ウイルスなど)様々な刺激によりプラスミン(タンパク質分解酵素)がその部分の組織を分解し、炎症を誘発するとされています。

外的刺激として

栄養不足:ビタミン不足

疲れやストレス:免疫力低下によるウイルスや微生物の影響 ex)ヘルペス性口内炎

咬傷による傷

などが考えられます。

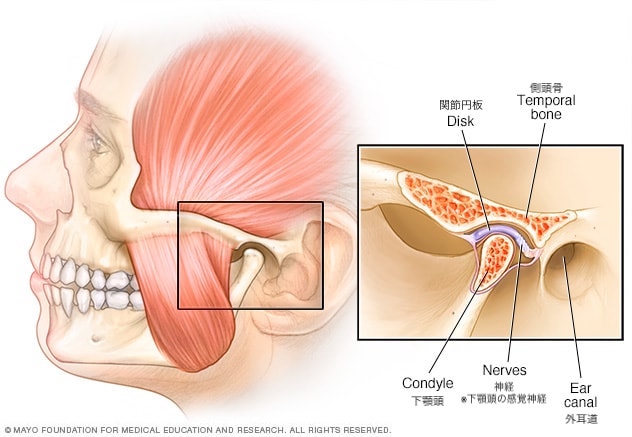

顎関節症

【特徴】開口するときに痛みを感じることや顎関節辺りに音(ポキッ、コリッなど)が聞こえることもあります。痛みのせいで口が開けづらく、開く量も次第に少なくなることが多いです。

【原因】顎の筋肉や関節の負担がストレスによって増悪して痛みを誘発します。

開閉口の原理:顎の筋肉が下顎骨を牽引→下顎頭が回転移動→関節円板も共に移動→開口または閉口

自転車で例えると、下顎頭は自転車の車輪、関節円板は自転車のタイヤとなります。関節円板は顎への衝撃を和らげるクッションの役割を果たしています。

このような原理なのですが、ストレスにより交感神経が亢進すると、顎の筋肉の噛み締める力や頻度が増加します。

すると、顎の筋肉は使いすぎて痛みが発生し、関節円板は痛むことで痛みを発生したり、下顎顎の動きが悪くなるという形です。(タイヤがボロボロだと自転車の乗り心地は悪いですね)

口腔乾燥症

【特徴】お口の中には唾液が常に分泌されているのですが、分泌量が少なくなり、乾いた状態となっている病態です。乾燥が味覚異常や口腔内の粘膜の感覚異常などに関連することも多くなっています。

【原因】加齢やストレスによる交感神経系の亢進などにより唾液分泌量の減少

お口の乾きは万病の元!? こんにちは!歯科医師の吉田健人と申します。 現在病院の歯科口腔外科にて診療をしている現役のドクターをしております。東洋医学やアロマなどを使って健やかな毎日を送れるように情報発信していきます! 現代人は[…]

非歯原性歯痛

【特徴】歯には特に異常はないのですが、歯が痛くなる疾患です。痛みが長く続き、時には痛みの場所が移動することもあります。

【原因】:歯科治療後の痛みや片頭痛、ストレスなど、引き金になる様々な原因が報告されています。詳しくは明らかになっていないながらも、さまざまな精神疾患やストレスが痛みを引き起こし、うつ病・不安症と疼痛(痛み)は連続するスペクトラムでとらえられ、関連していることが知られています。

詳しくはこちらをご覧ください!

非歯原性歯痛とは? 日本いたみ財団ホームページ(http://nippon-itami.org/)からのリンク このポス…

※参考サイト

一般社団法人日本口腔顔面疼痛学会〜非歯原性疼痛〜

以前コロナウイルス感染症が猛威を奮っていた時には今日ご紹介した症状を訴えられた患者さんが通常より多く来院されました。外出制限や突然の社会環境変化が引き金になり、ストレスフルとなったのではないか?問診していた時に皆さん想像以上にストレスを抱えているんだな….と感じました。

病気以上にストレスを無くすことも今後の医療者としての課題だと感じています。

いかがでしたでしょうか?

お口周り周辺はストレスによる異変を感じやすく影響を受けやすい部分なんです!ストレスを溜め込まない日々を送れるように工夫してくださいね!

次回は東洋医学とアロマを使ったストレスへの対処法をご説明させて頂きます。