ステラデンタルクリニック(広島県)の薬剤師・国際中医臨床薬膳師の豊田暖佳です。あっという間に12月を迎え、クリスマスや年末年始とイベントが盛りだくさんの季節になりました。二十四節気では、12/7~12/21頃が「大雪(たいせつ)」と言われ、雪が降り積もるころを意味しています。本格的な冬を迎え寒さが厳しくなる時期ですので、今回は寒さに負けず快適に冬を過ごすための養生法をお伝えしたいと思います。

冬は腎の季節

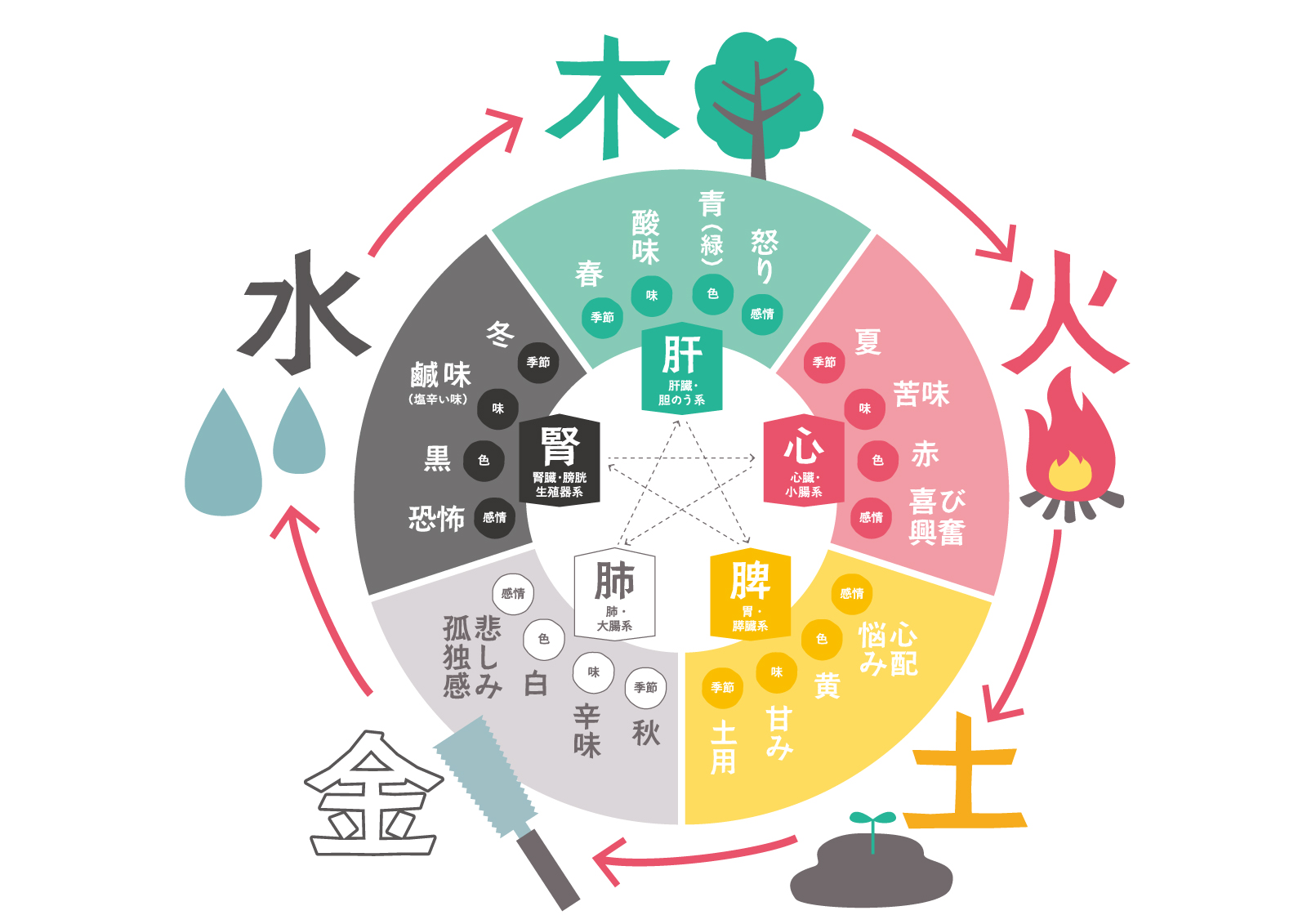

東洋医学では、冬は「腎」の季節と言われています。腎は生きるためのエネルギーを蓄えたり、身体を温めたりする働きを担っていますが、冷えに弱いと考えられています。ですので、寒い冬ですが、腎を養うためには冷やさないことが大切になります。また、五行説では膀胱、生殖器系、耳、骨などと関係していると言われているので、腎が弱ると下記のような症状が出やすくなります。

・生理のリズムが乱れる

・耳が聞こえにくくなる

・足腰が弱る

・むくみや下半身がだるくなる

冬のオススメ養生法

身体を冷やさない

とにかく冬は、寒さから身体の陽気を守ることが大切です。入浴(41℃のお湯に15分入る)や温灸、湯たんぽを使って深部体温を温めたり、ホットなドリンクやスープを飲むこともオススメです。注意したいのは、部屋の温度を暖房器具で温め過ぎるのではなく、部屋の温度は、少し低めに設定して、服装で工夫することが大切です。部屋を暖め過ぎると、身体が温かいと勘違いしてしまい、夏と同様に体表部(毛穴など)が開いてしまい、かえって陽気の発散を強めてしまいます。マフラーやレッグウォーマー、腹巻などを使って、特に首、手首、足首、お腹や腰回りを特に冷やさないようにしましょう。

エネルギーを蓄える

野生動物たちも冬眠して春に備えるように、私たちも春に向けて、エネルギーを蓄えると良いとされています。気を蓄えることは、春、夏に消耗したものを補って回復させ、また次の季節へつなげていくという役割もあります。ですので、たくさん汗をかくような激しい運動は避け、ゆったりのんびり過ごすことが大切です。下記の腎を補う食養生も参考にしてください。

身体がなまらない程度の運動をする

エネルギーを蓄える季節なので、激しい運動は控えましょうとお伝えしましたが、全く動かないと腎を支えている足腰の弱りに繋がりますので、日中にゆっくり散歩をしたり、呼吸を意識したゆったりとしたヨガをするなどして、適度に体を動かしましょう。

早寝遅起きで大丈夫

12/22の冬至にに向かって日暮れが早くなり、夜明けが遅くなります。冬になると、なかなか朝起きられないという方が増えると思いますが、それは自然のことなのです。季節によって、昼と夜の長さが変化するので、その変化で体内のホルモンバランスも変化し、必要な睡眠時間も変化すると考えられています。中国の最も古い医書『黄帝内経(こうていだいけい)』にも、冬は早く寝て朝は日の出るのを待って起きなさいと書かれています。エネルギーを蓄えるためには、睡眠が一番大切ですので、冬の間は、より睡眠を意識して、1時間でも早く寝れると良いですね。学校や仕事の関係で、毎日遅起きすることは難しいとは思いますが、休みの日だけでも、太陽が昇ってから起きるようにしてみてください。

気の巡りを良くして快適な睡眠を! ステラデンタルクリニックに所属している薬剤師・国際中医臨床薬膳師の豊田暖佳です。 なんだか寝つきが悪い。途中で目が覚める。寝ても寝ても眠い。など睡眠のお悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。 […]

冬の食養生

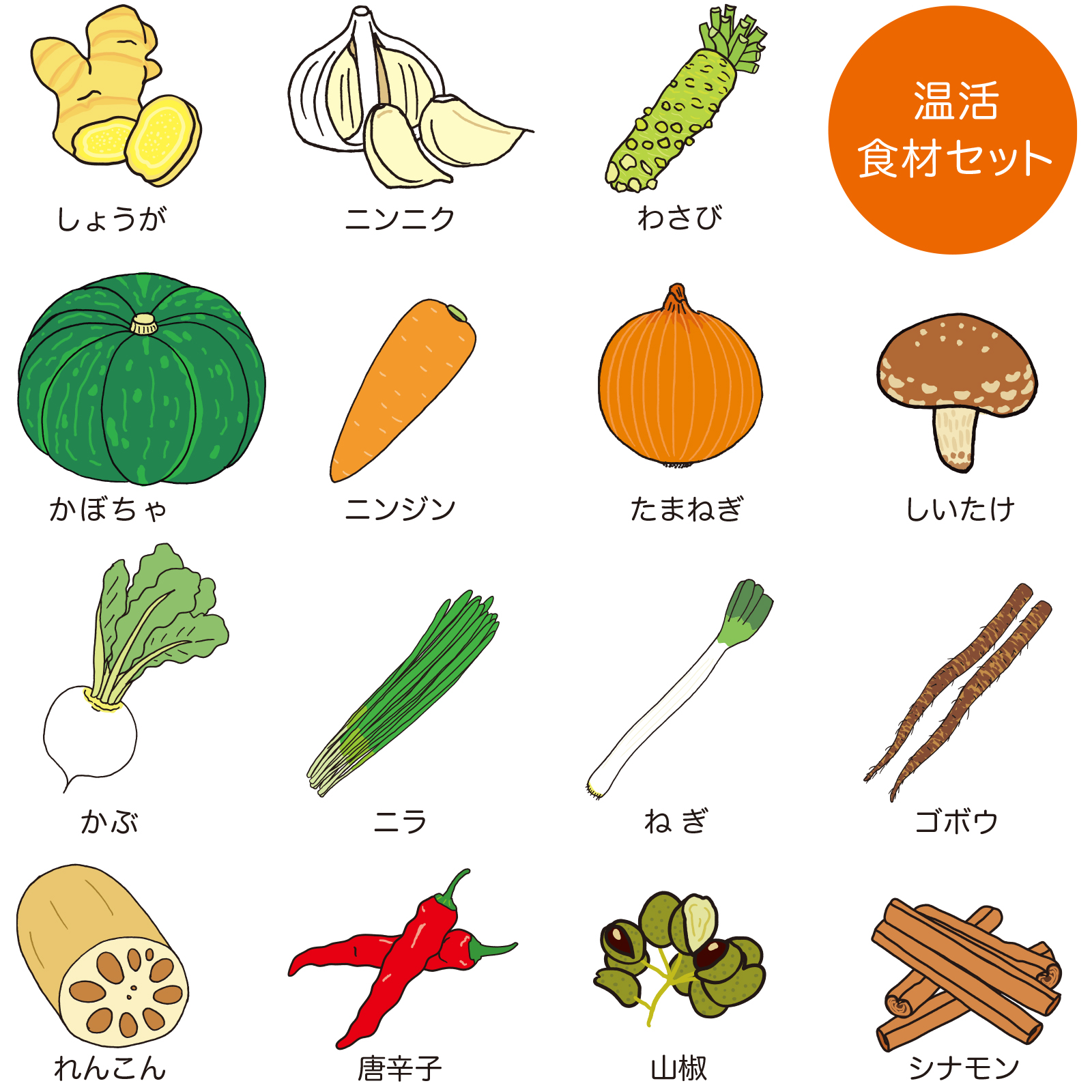

冬は鍋や煮物など自然と、身体を温めるものを食べている方が多いと思います。温めて食べることは基本ですが、さらにオススメな食材は

腎を補うとされる黒い食材と鹹味(かんみ)の性質をもつ食材です。

*鹹味とは…簡単に言うと塩辛い味ですが、食塩(塩化ナトリウム)だけの塩辛さではなく、ナトリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄などのミネラル全般の味を指します。

オススメ漢方薬

冬の養生法をやっても体調がすぐれない方は、漢方薬もオススメです。

・口が渇き、手荒れがひどく、お腹や腰回りの冷えを感じ、生理不順がある方にオススメ→温経湯(うんけいとう)

・手足が冷えて、身体が重だるい方の腰痛、神経痛、関節痛、生理痛にオススメ→五積散(ごしゃくさん)

・しもやけや冷えからくる頭痛、腰痛、下腹部の痛みなどでお悩みの方にオススメ→当帰四逆加呉茱萸生姜湯(とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう)