薬剤師・国際中医師の三瓶千穂と申します。

「かぜのひき始めに~」と聞いて、葛根湯(かっこんとう)を思い浮かべる方が多いと思います。葛根湯は私たちに馴染みのある漢方薬ですが、何でもかんでもかぜのひき始めに使っていいというわけでもありません。

漢方薬について、もっと身近な存在に感じてもらえるよう、イメージして作った物語を交えながら、楽しくお伝えできればと思っています。

漢方はチームで働く

漢方薬は数種類の生薬が合わさって作られているものが多くあります。それは生薬それぞれの持つ特性を活かして、その時々の“敵”に合わせて挑むよう結成された、最善の“チーム”なのです。

今回は『葛根湯』について、前回の『麻黄湯』との共通点と相違点に着目しながら解説します。

今こそ注目したい漢方の力!~インフルエンザやコロナの高熱に~ はじめまして。薬剤師・国際中医師の三瓶千穂と申します。 私は勉強するとき、想像を膨らませ、情景をイメージして覚えるようにしています。 漢方薬について、もっと身近な存在に感じ[…]

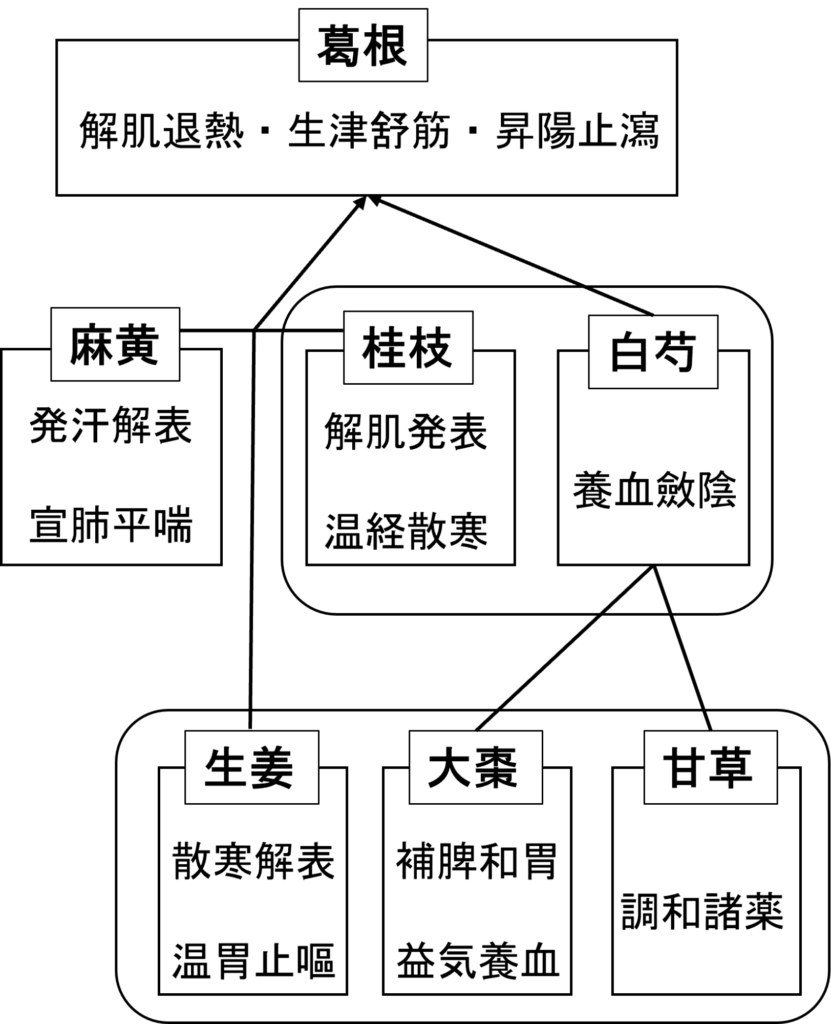

葛根湯は七つの生薬から結成されています。

麻黄(まおう)

桂枝(けいし)

白芍(びゃくしゃく)

生姜(しょうきょう)

大棗(たいそう)

甘草(かんぞう)

どのような場合に結成されたチームなのでしょうか。

葛根湯の出番を一つの戦が起きたとして例えてみましょう。

葛根湯を戦で考える

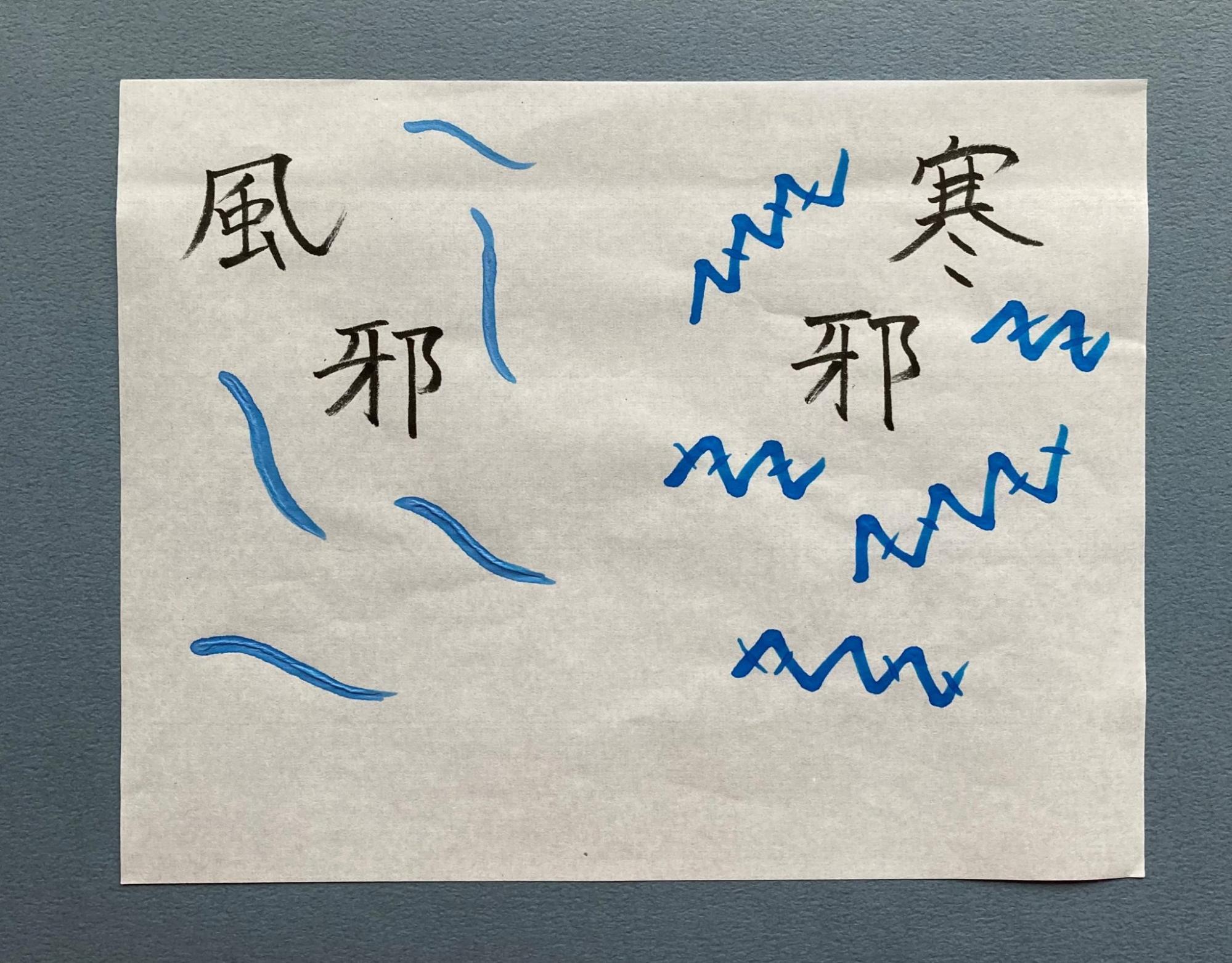

季節は冬。敵は風寒邪気ふうかんじゃき。

一年を通して襲ってくる「風(ふう)の邪」

冬になると特に強まる「寒(かん)の邪」

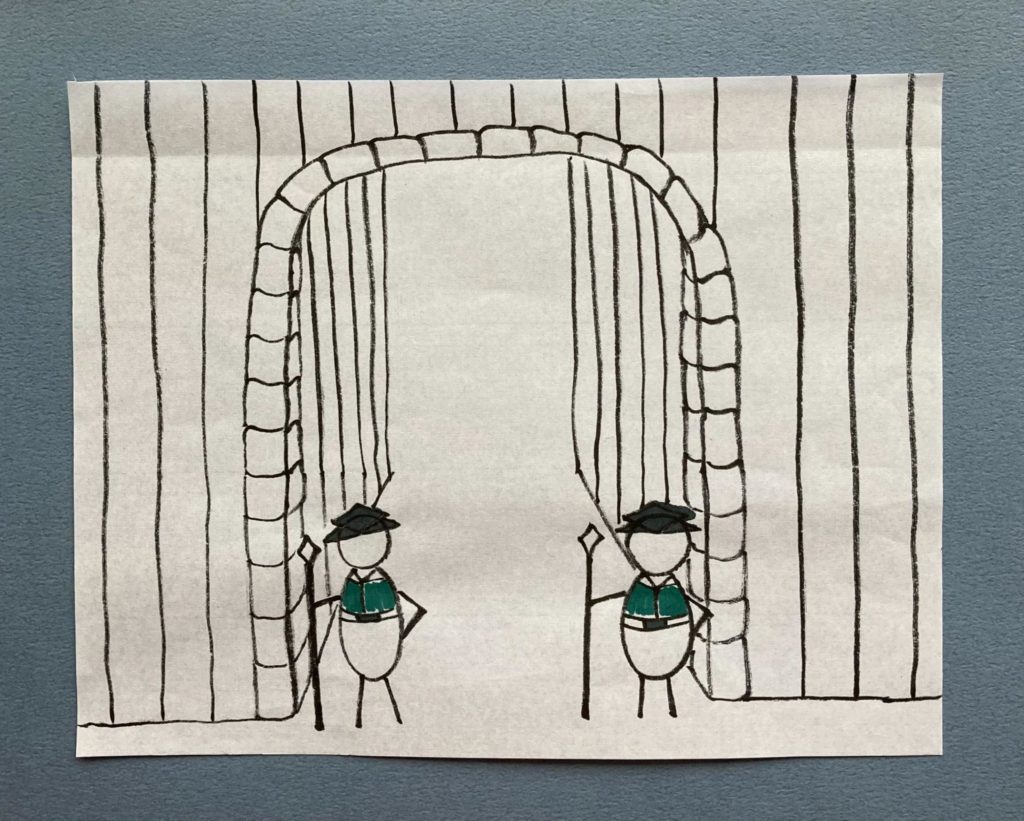

そこに、とある豊かな王宮があります。

王宮の外部に注目してみましょう。

城の外側には王宮を取り囲む城壁があります。それは私たちの体でいうと、一番外側である肌の表面です。

門には守衛がいて私たちの体を外敵の侵入から守っています。また、門を開け閉めして敵が入らないよう、また味方が戦いやすいよう管理しています。

門・・・【腠理(そうり=皮膚の細かい隙間のこと)】

守衛・・・【衛気(えき)】

腠理(皮膚の細かい隙間)を開け閉めすることで、汗が出るのを調節し体温を管理

そして城の内部では、王宮の中で様々な使用人たちが働いています。

〜城の内部の様子〜

使用人たちは食事を作ったり、掃除をしたりなど王宮全体を忙しく駆け回っています。

この使用人のように、全身を巡り栄養を届ける役割を営気(えいき)といいます。

ここまでの背景は『麻黄湯』のときと同じです。

しかし・・・

戦の始まり敵の襲来!

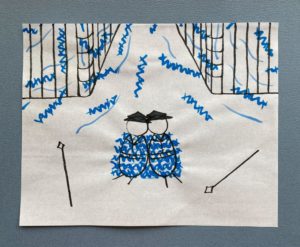

敵が城壁に沿いながらやって来て守衛を襲い捕らえます!

内部へと侵入し門も塞がれてしまいます。

敵に襲われている!という合図が城の中にも聞こえてきます。

この合図、現実では

寒気、発熱、汗が出ない

ような症状として現れます。

そうこうしている内に、中にいる使用人たちも被害が拡大していきます。

王宮の中に敵が居座って使用人が束になって捕らえられています。

使用人、つまり営気に被害が及ぶと

頭痛、首の後ろ・肩・背中のこわばり、下痢腹痛、嘔吐

このような症状が出てくるのです。

そして、『麻黄湯』では、”身体痛や関節痛など体の節々の痛み”、”咳や喘息”の症状がみられますが

『葛根湯』では、”首の後ろ・肩・背中のこわばりや痛み”、”下痢などの胃腸症状”がみられます。

・首の後ろ・肩・背中のこわばりや痛み

・下痢などの胃腸症状

に対応

さてついに救世主チーム葛根湯の登場です!

救世主!チーム葛根湯

チーム葛根湯は素早く敵を追い払い捕まった守衛を救って塞がった門を開放し、居座る敵から使用人たちを救い出します。

つまり葛根湯は

塞がった腠理を開いて汗を出し風寒邪気を追い払うとともに、筋脈を滋養し凝りを緩和します。

軽い、上昇、発散・あちこち移り変化が速い・揺り動く

冷える・滞る・固まる・収縮する

発汗作用により体表の風寒邪気を追い払うことを発汗解表(はっかんげひょう)

肺の機能を戻し咳・喘息を軽減することを宣肺平喘(せんぱいへいぜん)

と言います。

救世主!葛根湯のチーム構成をみてみましょう。

チーム葛根湯の構成

葛根はチームリーダーとして敵を追い払い熱を冷まし、内部の滋養に努めます。

麻黄は副リーダーとして門の解除と人々の救出に挑み、桂枝は麻黄を助け、白芍は桂枝とともに葛根を助けます。

そして、生姜は麻黄、桂枝とともに、大棗と甘草はそれぞれ白芍とともに葛根を助けます。みんなで協力して敵に立ち向かうのです。

解肌退熱げきたいねつ・生津舒筋せいしんじょきん・昇陽止瀉しょうようししゃ

体表の熱を冷まし、津液を生じさせ筋脈を滋養し凝りを緩和させる。

陽気を上昇させ下痢を止める。

腠理(皮膚の細かい隙間)を開き汗を出すことで風寒邪気を取り除き、肺の機能を戻して咳・喘息を軽減する

解肌発表げきはっぴょう・温経散寒おんけいさんかん

麻黄を助け風寒邪気を取り除く

気血の通り道を温め寒邪を取り除く

養血斂陰ようけつれんいん

血を養い陰液が過剰に出ないよう引き締める

散寒解表さんかんげひょう・温胃止嘔おんいしおう

寒邪を取り除く

胃を温め嘔吐を止める

補脾和胃ほひわい・益気養血えっきようけつ

脾気を補い胃の働きを調和する

気を補益し血を養う

調和諸薬ちょうわしょやく

全体がよりよく機能するように調整

チーム葛根湯の決め手

葛根湯は一般的な感冒症状である寒気、発熱、頭痛に加え、首の後ろ・肩・背中のこわばりを特徴とし体力が充実した人で汗が自然と出ない状態に使用されます。また、下痢腹痛や嘔吐などの胃腸症状の感冒にも使用されます。

・体力が充実した人

・かぜのひき始め

・ 肩こりを伴う感冒や胃腸症状のある感冒

・寒気/発熱/汗が出ない/頭痛/首の後ろ・肩・背中のこわばり/下痢腹痛/嘔吐

『麻黄湯』との共通点と相違点

・体力が充実した人に適する

・汗が自然と出ない時に使う

・酷いかぜ症状(ぞくぞくする強い寒気、高熱)がひどい時には麻黄湯

・咳や喘息がひどい時は麻黄湯がよい

・首の後ろ/肩/背中のこわばり、胃腸症状を伴えば葛根湯

今回は出典『傷寒論』・『金匱要略』より「葛根湯」の使い方をイメージしやすいようにお伝えしました。

古典名書である『黄帝内経』に、聖人の養生法は「病気になってから治療するのではなく、病気になる前に予防することである」とあります。これはまさに現代にも通じていますね。日頃から自分の体が発している合図に敏感になって未然に防いでいきましょう。