今回は胃腸の大切さについてご説明したいと思います。身体に良いと言われる食べ物やサプリメントを摂っているけど、なんだか体調がスッキリしない方はいませんか?スッキリしない原因は消化力!食べ物を消化する力が低下していると、何を食べても元気になれません。自分の不調のサインに気づき、改善していきましょう。

Contents

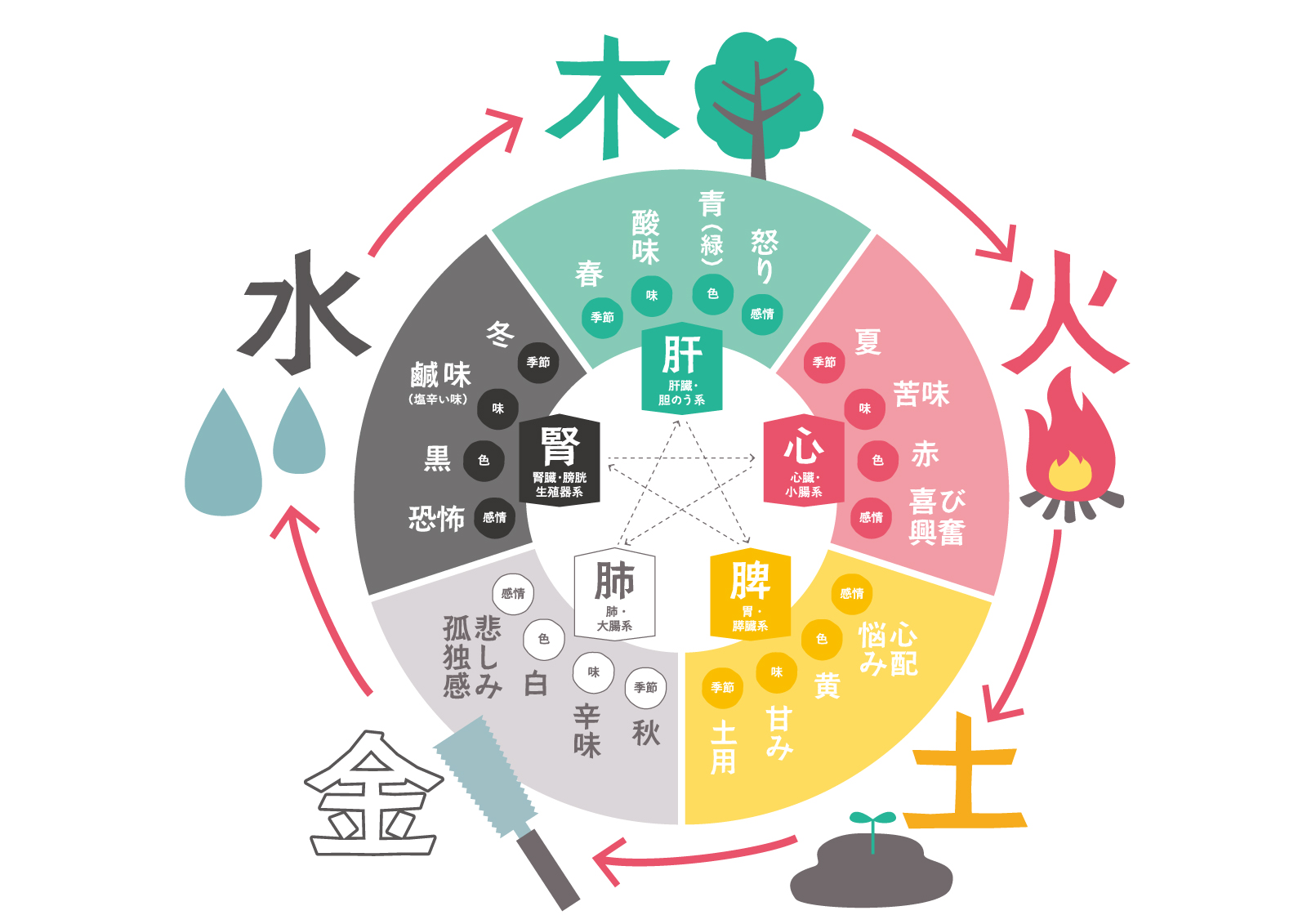

脾胃の働きとは?

1.気血水を作り、全身に運ぶ

2.内臓の位置を正常に保つ

脾胃は身体の真ん中にあるので、小腸や大腸だけでなく、栄養素を肺などに運び上げる働きもあります。この持ち上げる働きが、内臓を持ち上げて正しい位置に保つ役割も果たしています。

3.血液が漏れないように管理する

血液が血管から漏れないようにし、正常に血液を全身に巡らせます。

脾胃のトラブルサインとは?

脾胃が弱ってくると上記の働きが低下するので、様々な不調が出てきます。

・食欲がない

・口内炎がよくできる

・風邪をよく引く

・軟便傾向

・マイナス思考

・甘い物を食べたくなる

・冷え性

など

・脱腸、脱肛になる

・目の下のたるみ

・ほうれい線がいつもより気になる

・口角が下がる

・胸が下がる

・二の腕が下がる

など

・血尿

・血便

・不正出血

・生理の出血量が多い

など

脾胃が苦手なことは避けよう!

上記のようなサインが出ている方は、脾胃が苦手なことをしていないかチェックしてみてください。

1.ストレスや緊張することが多い

2.身体が冷えている

手が冷たい方は胃腸も冷えていると言われています。胃腸が冷えていると、イメージとしては、料理をしているが、鍋に火がかからず調理ができないのと同じです。冷えていると食べた物をエネルギーに変えることができません。

3.脂ものや甘い物の食べ過ぎ

オススメ養生法

消化力を高める食べ方をする

・食前に梅干し、レモン、酢の物などの酸味のあるものを食べて、胃酸の分泌を助ける。

・一口30回以上噛んで食べて、唾液の分泌を増やす。

・食事は温かい汁物から飲んで、胃腸を温める。

・タンパク質の消化を助けるために、杜仲茶やタンポポ茶を飲む。

・早食いではなく、楽しくリラックスして食べる。

・寝る2時間以上前に食事を済ませる。(朝起きてだるい方は食べ過ぎのサインかも)

脾胃を高める食材を食べる

朝食は必ず食べる

オススメ漢方薬

オススメ養生法を試しても、なかなか不調が改善されない方は、漢方薬がオススメです。

・胃腸が弱く食欲がなく、疲れやすい方にオススメ→六君子湯(りっくんしとう)

・胃腸が弱く、胃下垂や脱腸、脱肛が気になる方にオススメ→補中益気湯(ほちゅうえっきとう)

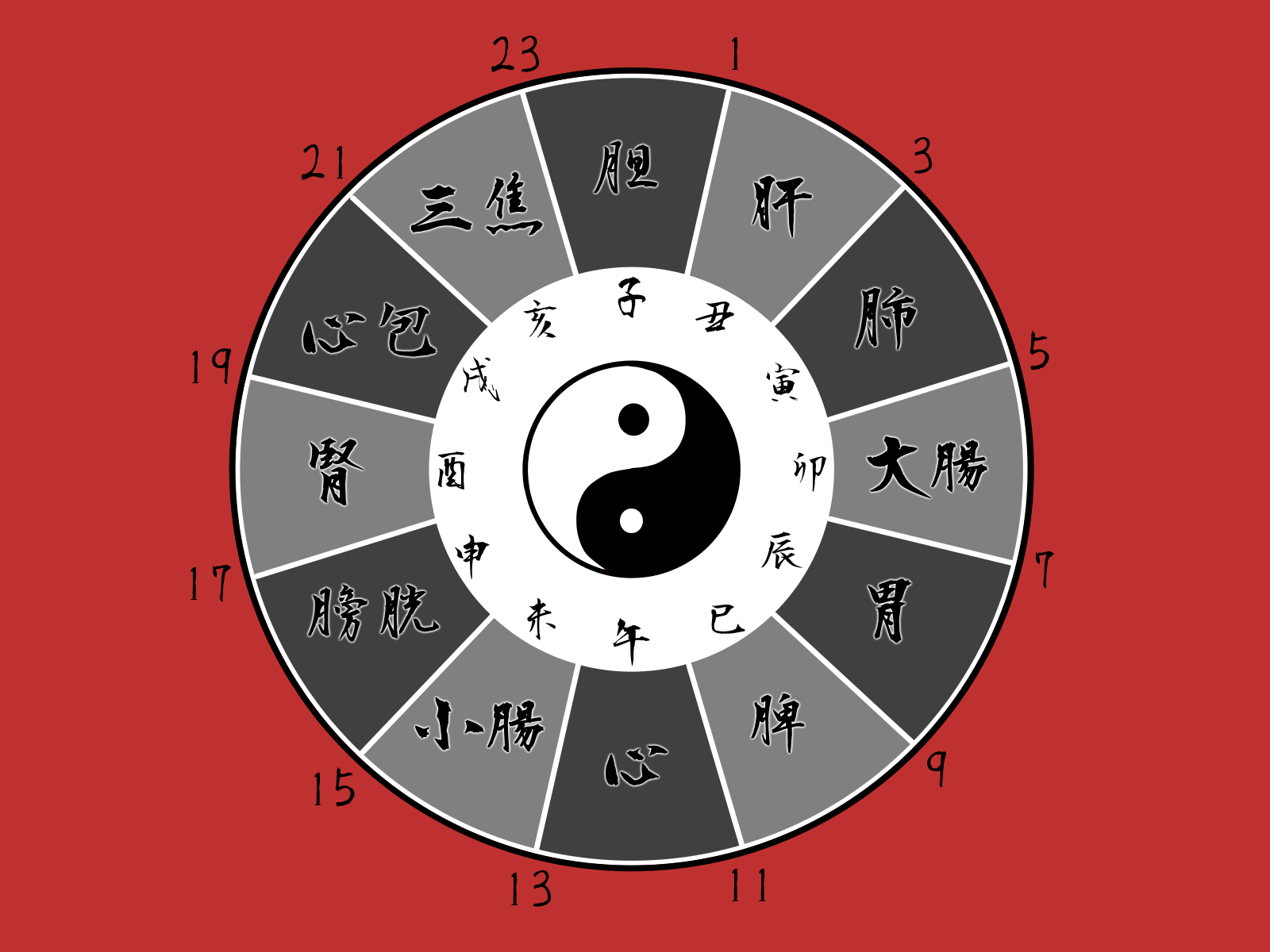

【気血水】 気血水理論を学ぶ前の基礎知識 ・気血水は陰陽 陽気、陰気という言葉は 「明るい人・暗い人」を指すこともあれば 漢方の臨床では「陽の働き・陰の働き」の意味で使われもします。 もう少し具体的にいうなら[…]